第一中学“名生名师”讲堂展示。

如何在课余时间获取拓宽更多知识渠道?

在面对多样选择时如何根据自己的需要做出合理的规划?

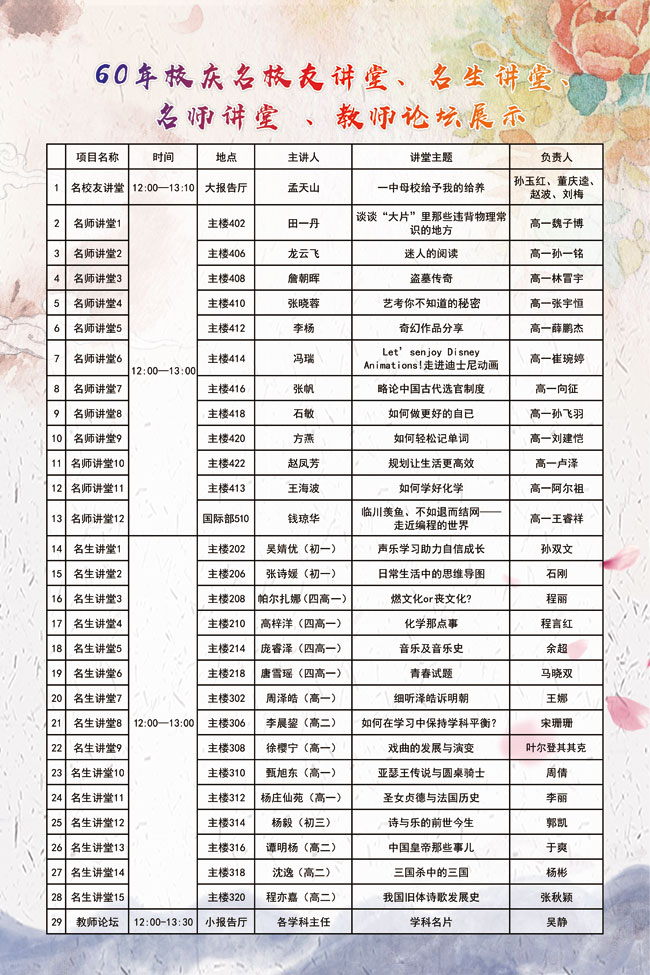

在市第一中学开展的“名师名生讲堂”系列活动中,或许可以探寻出以上问题的答案——27个不同主题的讲座为在校学生们开启了丰富多元的知识窗口,为学生们的校园生活增添了别样的缤纷色彩。

做更好的自己

“大家有没有听过这样一个故事,说的是一位年薪很高的白领要辞职,辞职信中只有一句话:世界那么大,我想去看看。”

10月9日上午,高一学部教师石敏带来一场主题为“如何做更好的自己”的专题讲座,讲座中,石敏以这样一个有趣的故事为开端,并给出了同学们关键问题的答案——成为更好的自己需要目标。

随后,石敏用一张图片向学生展示了在达成目标的过程中的五个身心发展阶段。

根据这条主线,石敏例举了5个学生案例,并让在场的同学一起分析案例中的主人公存在哪些问题,每举完一个例子后,她也会给例子中主人公存在的问题进行分类,并起一个形象的名称。

最让人感到印象深刻的是她归纳的“高原现象”,这个词语是指在学习生活中,大家遇到的不容易过去的坎。处在高原现象中的同学会感到身心俱疲、失去动力。

针对这一问题,石敏给出了自己的解决建议——寻找自己的成就感、适当减少学习时间、增加体育运动等,让在场同学倍感受益。

为了增强在讲座中和同学们的互动性,石敏在讲解如何缓解焦虑情绪时,给同学们推荐了深呼吸法和按摩手臂穴位的方法,并让大家在现场进行尝试。

在讲座最后,石敏用一个小视频表达了对同学们的鼓励和祝福。

在场学生表示,这次讲座生动有趣又不乏真材实料,让大家对“如何做更好的自己”这个问题有了新的认识。

让规划成为习惯

“凡事预则立,不预则废”,这句出自《礼记·中庸》的话向世人阐述了凡事做好规划的重要性。在教师赵凤芳主讲的讲座“让规划成为一种习惯”中,学生们更深刻地体会到了这一点。

讲座开始,赵凤芳向在场同学提出了第一个问题——来到一中的第一个感受。

很多初一的同学都回答说,来到一中后,最大的变化就是学习压力变大了,课余活动时间变少了。也有一些同学给出了不同的回答,他们认为,自己来到一中后,最大的变化是学会了如何规划时间,如何充分利用时间。

随后,赵凤芳又提出了第二个问题——来到一中以后,平均每天的睡眠时间是多久。

大家普遍回答在晚上十二点后入睡,只有几个同学回答自己的睡觉时间是在晚上十一点左右。

“到底是什么原因,导致大家的睡眠时间不足呢,真的是因为作业太多了吗?”听了同学们的回答后,赵凤芳问。看到同学们陷入和沉思,她说出了学会规划的真正意义和好处,并向同学们举了一个发生在身边的真实例子:16级的一名学生,他一直坚持着三个习惯,一是每天下午的阳光体育大课间会围着操场跑十五圈;二是在学习的时候哪怕身边再吵都会全神贯注;三是每天晚上十二点准时睡觉,绝不熬夜。最终,这个学生考入了清华大学。

随后,赵凤芳给同学们展示了万达集团董事长王健林的行程表。在这张行程表上可以看到,王健林将自己一天的时间规划得非常详细,甚至精确到了分钟。

这让同学们不禁感叹,那些大有成就的人,日常生活中总会比别人多出很多时间,这样他们才有时间去研究自己的课题,发展自己的兴趣爱好,而这些“多出来”的时间,正是因为他们进行了合理规划。

这一堂讲座让学生们明白了规划的重要性,为他们日后进行自我提升提供了帮助。

开启精彩考古之旅

今年以来,以考古为主题的影视剧流行了起来,获得了许多青少年的青睐,教师詹朝晖就以此为出发点,开展了主题为“古代墓穴考古”的主题讲座。

这个讲座引发了不少同学的关注,五十人的讲座名额早早便已报满。

10月9日中午12时,詹朝晖带领着学生们走进了神秘的历史,开启了考古之旅。

詹朝晖首先从周朝的王室墓穴讲起,说到周朝墓穴特点是往往都埋葬得较深,保存较为完整,被人们发现得也较少。

之后,他又讲到汉朝的墓葬。“汉朝皇室诸侯的墓葬习俗,往往都是厚葬加陪葬。从中山靖王刘胜墓穴中考古出来的金丝玉衣,其精美程度可以窥见当时汉朝的发达,在雷台汉墓中,还出土了珍贵的青铜器——马踏飞燕,后来,它的形象更是成为了中国旅游的标志。”

随后,他带领同学们回顾了唐朝时期。他介绍,虽然唐朝帝陵大都被盗掘,但是墓室中的壁画却完整地留存下来了,它是当时时代的一种艺术表现形式,是我们的文化瑰宝。

而明朝的帝陵大都保存较为完整,只有万历皇帝的定陵,由于当时人们的文物保护意识不强,使得出土的大量丝织品未得到有效保护。

在整个讲座中,詹朝晖一直秉持着自己幽默的教学风格,引导学生学习历史,懂得保护文物的重要性。

了解戏曲发展演变

庞大的戏曲体系,是我国传统文化的艺术瑰宝,成为介绍、传播中国传统艺术文化重要媒介的京剧;极具江南灵秀之气的越剧;腔淳朴流畅,以明快抒情见长的黄梅戏;在华北、东北一带流行的评剧;唱腔铿锵大气、抑扬有度的豫剧,都向世界展现了中国底蕴。

在名生讲堂上,学生徐樱宁就带来了主题为“中国戏曲的发展与演变”的讲座。

开场后,徐樱宁首先介绍了戏曲的四大要素——“唱”“舞”“故事性”“冲突性”,她随后举例体现了这一点:在中国秦汉时期,有一种称为“傩”的戏,这是一种神秘而古老的原始祭礼,演员戴着面容夸张的柳木面具跳着大幅度的舞蹈来驱除瘟疫。这种古老的傩戏,是如今的戏剧活化石。

接着,徐樱宁讲到了优、百戏、角抵戏间的演变过程,她提到了一部角抵戏《东海黄公》。

“这不是简简单单的一部角抵戏,它包含了上面说到过的四大要素,唱与舞蹈的结合,演员们夸张的肢体语言和冲突情节丰富了它的故事性。它首先把戏曲表演的要素进行了融合,为戏曲的形成奠定了初步基础。”徐樱宁说,从傩戏到角抵戏,中国古代戏曲逐渐完整化。

接着,徐樱宁带领同学们来到了唐朝。她介绍到,随着唐朝的兴盛,听戏曲、看戏剧变为民众们的享受方式之一。唐玄宗李隆基也是一位戏迷,他设立了梨园和置教坊,宫廷宴乐机构成为一个庞大的组织。戏曲在唐朝得到了补充和新的发展。

到了宋代,“勾栏瓦肆”的出现更是表现出了民众对于戏曲需求的激增;元代,中国戏曲队伍得到了新的壮大,北杂剧的繁盛书写了中国戏剧史上的一个黄金时代;明朝,由文人编写的传奇异彩纷呈,如今日大家耳熟能详的《牡丹亭》就是明传奇的代表作之一;清代,戏曲广泛流行和传播,而以《桃花扇》和《长生殿》为标志,为传奇这一文人创作为核心的戏曲艺术形式,画上了圆满的终止符。

徐樱宁的讲座使在场学生沉浸在戏曲世界之中,中国传统文化的魅力得以彰显。