古生物学者在我市乌尔禾区发现的长度仅有5.7厘米的剑龙类足迹。

乌尔禾区白垩纪早期剑龙类恐龙生活复原图。

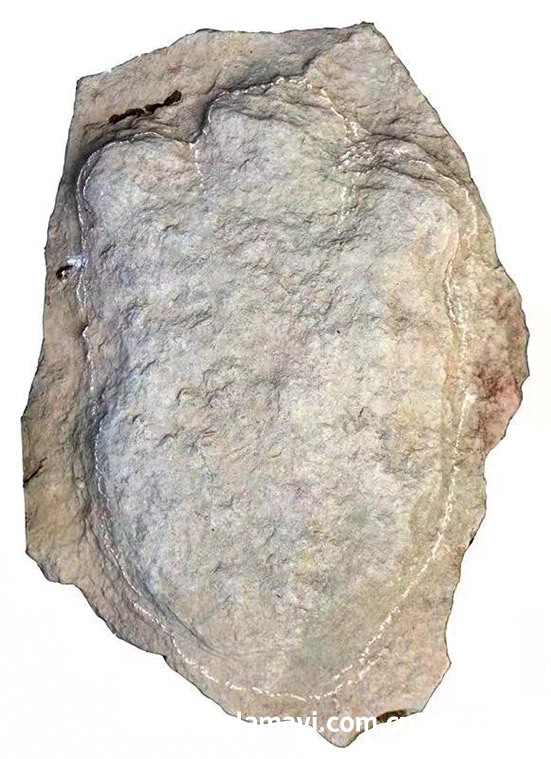

一成年剑龙类化石足迹。 本版图片由 邢立达 提供

3月9日,中国地质大学(北京)副教授邢立达等中外古生物学者在北京宣布,他们在克拉玛依市乌尔禾区发现了世界上最小的剑龙类恐龙足迹,长度仅5.7厘米。该研究由邢立达、美国科罗拉多大学教授马丁·洛克利等学者共同完成。论文于近日发表在国际地质学期刊《古代》(Palaios)上。

据介绍,2002年,当地化石爱好者在乌尔禾区下白垩统吐谷鲁群湖相地层中陆续发现了各种足迹化石。2009年开始,邢立达课题组与中国科学院古脊椎动物与古人类研究所硕士、新疆油田公司实验检测研究院原工程师贾程凯,以及现任中国石油大学(北京)克拉玛依校区副教授祁利祺等专家学者合作,经过多年的野外与室内工作,描述了乌尔禾发现的大批肉食恐龙和鸟类足迹、剑龙类足迹、翼龙足迹、龟类足迹等,表明这里在白垩纪早期(大约1.2亿年前)是一片水草丰美、有众多古动物活动的地区。

剑龙类恐龙是著名的植食性恐龙,在侏罗纪晚期达到全盛。它们体型庞大,头部却很小,其化石大多出现在北半球,尤其是美国与中国。剑龙类恐龙在侏罗纪中晚期演化出许多物种,但只有少数存活到白垩纪早期,其中的典型代表就是乌尔禾吐谷鲁群地层发现的乌尔禾龙,体长约七米。

在遗迹学中,全球侏罗系地层的三角足迹长期被认为是覆盾甲龙类所留下的。覆盾甲龙类包括剑龙类和甲龙类,但三角足迹究竟是哪一类所留则很难分辨。目前能确凿视为剑龙类所留的足迹化石,主要是在克拉玛依发现的柯氏三角足迹和在美国犹他州发现的剑龙足迹。柯氏三角足迹非常粗壮,由前后足迹组成,后足迹有三个功能趾,它们短而钝。这种趾头能很好地支撑剑龙类恐龙庞大的躯体。

此次确认的剑龙类足迹,是邢立达、贾程凯等古生物学者在2019年6月赴乌尔禾的一次科考中发现的,长度5.7厘米,仅是当地发现的寻常柯氏三角足迹长度的15%。邢立达等人推测,造迹者体长约1米,属于幼年个体。

“在这片区域我们曾发现过十多个成年剑龙类足迹,小的足迹只发现这一个,但两者离得非常近。从形态看,两者趾头的数量、形状基本一致,只是小足迹脚后跟更小一些。通过深入研究我们确认,这是幼年剑龙类足迹。”邢立达说。

通过查询全世界有关剑龙类足迹的学术论文、资料以及新闻报道等,邢立达等人进一步确认,该足迹标本是目前全世界发现的最小剑龙类恐龙足迹标本。

邢立达说,该发现对于更好地理解新疆早白垩世恐龙动物群的多样性、剑龙类的发育、相关的古环境信息,以及地质研究和科普等都有重要价值。